마리우스 프티파

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

마리우스 프티파는 프랑스 출신의 발레 무용가이자 안무가로, 19세기 후반 러시아 발레 발전에 지대한 영향을 미쳤다. 그는 1847년 러시아로 초빙되어 마린스키 극장에서 활동하며, 42년간 약 54편의 신작 발레와 17편의 개정 발레, 35편의 오페라 발레를 안무했다. 프티파는 낭만 발레의 전통을 계승하면서도 형식미를 강조한 '클래식 발레'를 확립하여, 『잠자는 숲 속의 미녀』, 『호두까기 인형』, 『백조의 호수』 등 오늘날까지 사랑받는 걸작들을 완성했다. 그의 작품들은 여성 무용수의 군무와 그랑 파 드 되, 디베르티스망 등의 특징을 가지며, 20세기 안무가들에게도 큰 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 프랑스의 남자 발레 무용수 - 장 조르주 노베르

장 조르주 노베르는 18세기 발레를 개혁하고 발레 닥시옹을 창시했으며, 저서를 통해 발레의 극적 표현을 강조하며 의상 개혁에도 힘쓴 스위스 출신의 무용가이다. - 러시아의 남자 무용가 - 그리고리 도브리긴

러시아 배우 그리고리 도브리긴은 영화 《블랙 라이트닝》으로 데뷔하여 《내가 이 여름을 어떻게 끝냈는지》로 베를린 국제 영화제 은곰상 연기상을 수상하며 국제적 인지도를 얻었으며, 이후 배우와 영화 감독, 프로듀서로 활동하고 있다. - 프랑스의 남자 무용가 - 장 조르주 노베르

장 조르주 노베르는 18세기 발레를 개혁하고 발레 닥시옹을 창시했으며, 저서를 통해 발레의 극적 표현을 강조하며 의상 개혁에도 힘쓴 스위스 출신의 무용가이다.

2. 생애

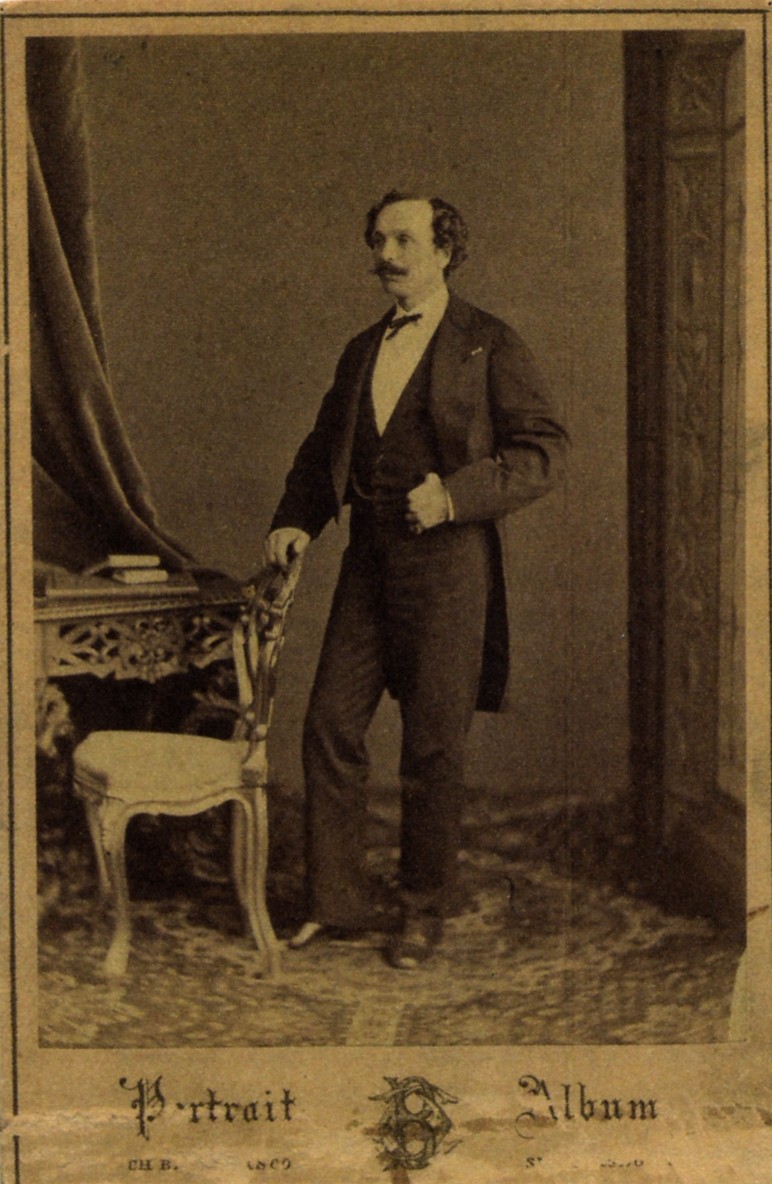

프랑스 마르세유에서 태어났다. 젊은 시절에는 파리 오페라 극장 등에서 주로 무용수로 활동했으며, 1847년 29세 때 러시아 제국 상트페테르부르크로 초빙되어 마린스키 극장의 제1 무용수가 되었다. 당시 마린스키 극장의 안무가였던 쥘 페로에게 안무를 배웠고, 1858년 《섭정 시대의 결혼》(Un Mariage sous la Régence프랑스어)으로 마린스키 극장에서 첫 안무 작품을 선보였다.

이후 1900년까지 42년 동안 약 54편의 신작 발레를 안무했으며, 17편의 기존 작품을 개작하고 35편의 오페라에 들어가는 발레 장면을 만들었다. 오늘날에도 전 세계적으로 공연되는 걸작 《잠자는 숲 속의 미녀》, 《호두까기 인형》, 《백조의 호수》 등은 프티파가 완성한 고전 발레 형식을 잘 보여주는 대표적인 작품들이다. 프티파는 또한 무용가 양성에도 힘을 기울여, 20세기 초 러시아에서 뛰어난 무용수들이 많이 배출되는 기반을 마련했다.

1907년 건강상의 이유로 상트페테르부르크를 떠나 크림 반도의 얄타로 이주했으며, 이후 구르주프 휴양지에서 남은 생을 보냈다. 그는 1910년 7월 14일(구력 7월 1일) 92세의 나이로 사망했으며, 상트페테르부르크의 알렉산드르 넵스키 수도원에 안장되었다.

2. 1. 유럽에서의 활동 (1818-1847)

마리우스 프티파는 1818년 3월 11일 프랑스 마르세유에서 태어났다.[2] 그의 아버지 장-앙투안 프티파는 유명한 발레 마스터이자 교육자였고, 어머니 빅토리느 그라서는 배우이자 연극 교사였다. 마리우스에게는 3살 위 형 뤼시앙 프티파가 있었는데, 형제는 모두 아버지에게 발레를 배웠다.

마리우스가 어렸을 때 가족은 아버지의 직업을 따라 유럽 여러 도시를 옮겨 다녔다. 6살 때 가족은 당시 네덜란드 연합 왕국이었던 브뤼셀에 정착했고, 아버지는 테아트르 드 라 모네의 ''마르트르 드 발레''(발레 마스터) 겸 ''프르미에 당쇠르''(수석 남성 무용수)가 되었다. 마리우스는 브뤼셀의 그랑 콜레주에서 일반 교육을 받았고, 브뤼셀 음악원에서 음악 공부와 바이올린 연주를 배웠다.

아버지는 마리우스가 7살 때 발레 교육을 시작했지만, 처음에는 춤에 별다른 흥미를 느끼지 못했다. 하지만 곧 발레에 재능을 보였고, 9살이던 1827년(또는 1831년[2]) 브뤼셀에서 아버지가 연출한 피에르 가르델의 발레 ''라 당소마니''에서 사보이아인 역할로 첫 무대에 섰다.

1830년 8월, 벨기에 혁명이 라 모네 극장에서 다니엘 오베르의 오페라 ''라 뮈에트 드 포르티치'' 공연 후 발발하면서 극장이 문을 닫았고, 아버지 장 프티파는 직위를 잃었다. 이로 인해 프티파 가족은 몇 년간 경제적 어려움을 겪었다.

1834년, 가족은 프랑스 보르도로 이주했고, 아버지는 그랑 테아트르 드 보르도의 ''프르미에 마르트르 드 발레''가 되었다. 마리우스는 보르도에서 유명한 무용가 오귀스트 베스트리스에게 발레를 배우며 기량을 닦았다. 1838년에는 낭트의 발레 드 낭트에서 ''프르미에 당쇠르''로 임명되었고, 이곳에서 ''디베르티스망''(Divertissement, 여흥 공연)과 같은 짧은 발레 작품들을 만들며 안무가로서의 첫발을 내디뎠다.

1839년, 21세의 마리우스는 아버지를 따라 프랑스 무용수들과 함께 미국 투어에 나섰다. 이 투어 중 뉴욕 브로드웨이의 국립 극장에서 공연된 장 코랄리의 ''라 타렌툴''은 뉴욕시 최초의 발레 공연 중 하나였다. 하지만 당시 발레에 익숙하지 않았던 미국 관객들의 무관심과 공연 주최자의 사기 행각으로 투어는 실패로 끝났다. 프랑스로 돌아올 때, 그는 원래 목적지인 낭트 대신 파리로 향했다.

1840년, 프티파는 파리의 코미디 프랑세즈 발레단에서 데뷔했다. 배우 라셸을 위한 자선 공연에서 전설적인 발레리나 카를로타 그리시와 파트너로 춤을 추었으며, 그의 형 뤼시앙 프티파가 ''프르미에 당쇠르''로 있던 파리 오페라(살르 르 펠르티에) 무대에도 섰다.

1841년, 프티파는 보르도 대극장의 ''수석 무용수''(Premier danseur) 제안을 받고 다시 보르도로 갔다. 그는 그곳에서 베스트리스에게 계속 배우며 ''말괄량이 딸'', ''라 페리'', ''지젤'' 등 유명 발레의 주역을 맡았다. 특히 ''라 페리''에서 카를로타 그리시와의 파트너십은 관객들에게 깊은 인상을 남겼는데, 그의 뛰어난 리프트 기술이 찬사를 받았다. 보르도에 머무는 동안 그는 ''보르도의 미녀''(La Jolie Bordelaise), ''포도 수확자''(La Vendange), ''사랑의 음모''(L'Intrigue Amoureuse), ''꽃의 언어''(Le Langage des Fleurs) 등 자신의 독창적인 발레 작품들을 안무하고 발표했다. 그러나 이 극장은 단기간에 재정 파탄을 겪었다.

1843년(또는 1844년), 프티파는 스페인 마드리드의 테아트로 델 치르코(Teatro del Circo)에서 ''수석 무용수'' 자리를 제안받아 스페인으로 건너갔다.[2] 그는 1846년까지 마드리드에 머물면서 전통 스페인 춤을 익히고, 이를 바탕으로 ''카르멘과 그의 투우사''(Carmen et son toréro), ''세비야의 진주''(La Perle de Séville), ''마드리드 여인의 모험''(L’Aventure d’une fille de Madrid), ''그라나다의 꽃''(La Fleur de Grenade), ''투우 경기를 향하여''(Départ pour la course des taureaux) 등의 작품을 만들었다.

그러나 1846년, 프랑스 대사관 소속의 유력 인사인 샤토브리앙 후작 부인과의 불륜 관계가 발각되면서 후작으로부터 결투 신청을 받게 되었다. 프티파는 결투를 피하기 위해 급히 스페인을 떠났고, 다시는 돌아가지 않았다. 이후 잠시 파리에 머물며 유명 발레리나 파니 엘슬러의 동생인 테레즈 엘슬러와 함께 파리 오페라 발레 무대에 섰다. 이 시기는 그가 러시아 제국으로 건너가 상트페테르부르크의 마린스키 극장에서 새로운 경력을 시작하기 직전이었다.

2. 2. 러시아에서의 활동 (1847-1910)

프랑스에서의 초기 경력을 쌓은 후, 마리우스 프티파는 1847년 29세의 나이에 러시아 제국 상트페테르부르크로 초빙되어 마린스키 극장의 수석 무용수(Premier danseurfra)로 새로운 경력을 시작했다.[2] 당시 극장의 수석 발레 마스터였던 쥘 페로 밑에서 활동하며 안무를 배웠고, 1858년 《섭정 시대의 결혼》(Un Mariage sous la Régencefra)으로 마린스키 극장에서 첫 안무작을 선보였다.1862년 《파라오의 딸》의 대성공으로 제2 발레 마스터가 되었고, 1871년에는 아르튀르 생레옹의 뒤를 이어 마침내 황실 발레단의 수석 발레 마스터(Premier Maître de Balletfra)로 임명되었다. 이후 1903년 사실상 은퇴할 때까지 약 30여 년간 그는 러시아 발레의 황금기를 이끌며 고전 발레 양식을 확립하고 완성시켰다. 이 기간 동안 프티파는 50편 이상의 신작 발레를 안무하고 다수의 고전 작품을 개정했으며, 수많은 오페라 발레 장면을 연출했다. 그의 손에서 탄생하거나 개정된 《돈키호테》, 《라 바야데르》, 《잠자는 숲 속의 미녀》, 《호두까기 인형》(주로 레프 이바노프 안무), 《백조의 호수》(레프 이바노프와 공동 안무), 《라이몬다》 등은 오늘날까지 전 세계 발레단의 핵심 레퍼토리로 남아있다.

프티파는 안무뿐만 아니라 제국 발레 학교(현 바가노바 발레 아카데미)에서의 교육을 통해 안나 파블로바, 바츨라프 니진스키와 같은 20세기 초반의 위대한 무용수들을 길러내는 데도 중요한 역할을 했다.

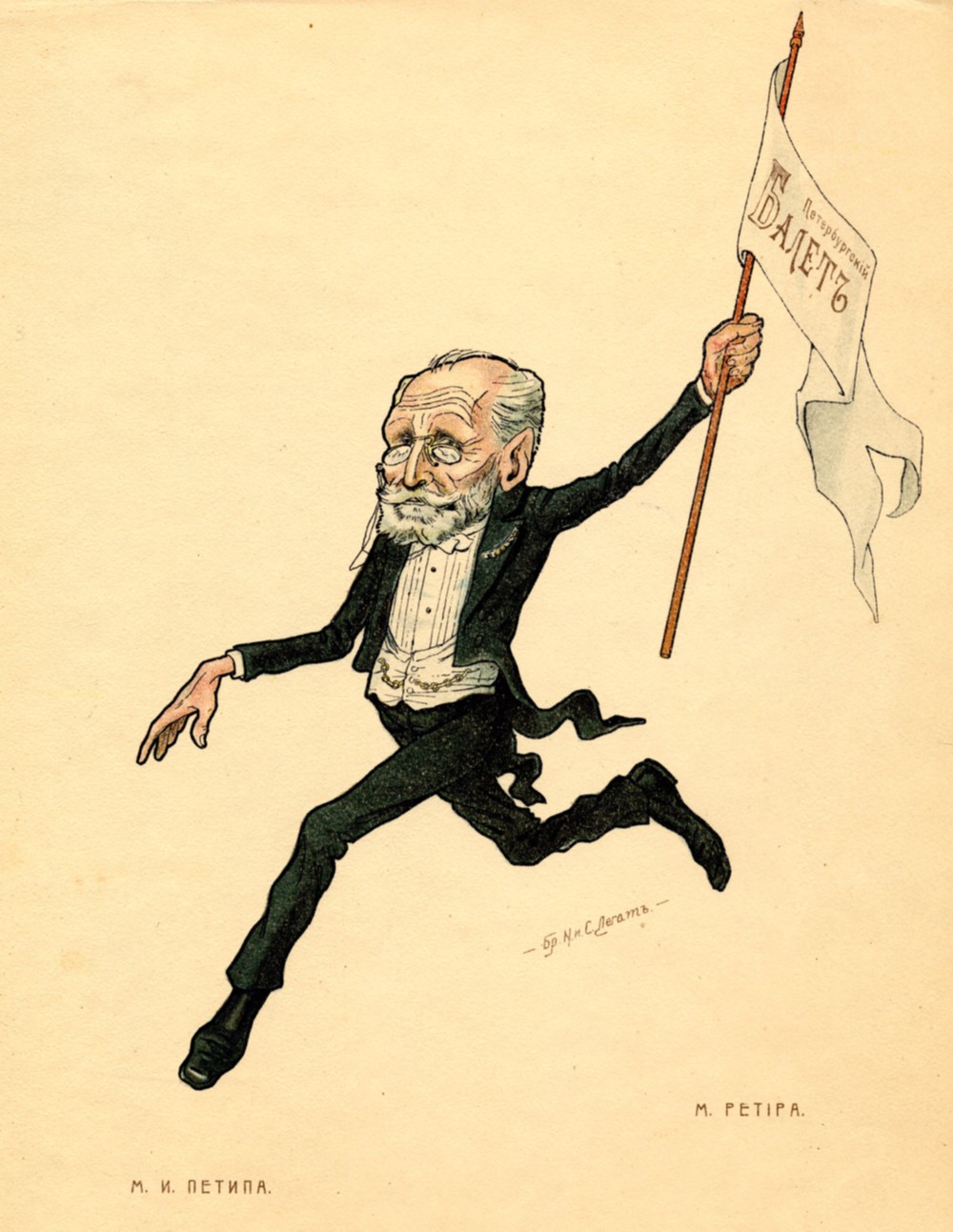

그러나 20세기 초, 새로운 예술 사조의 등장과 블라디미르 텔랴코프스키 신임 극장 감독과의 갈등, 그리고 노쇠와 건강 악화로 인해 점차 활동에 어려움을 겪었다. 1903년 《마법의 거울》 공연 이후 사실상 일선에서 물러났으며, 1907년 크림 반도의 구르주프로 이주하여 요양하다 1910년 7월 14일(구력 7월 1일) 92세의 나이로 세상을 떠났다. 프티파가 러시아에서 보낸 60여 년의 시간은 러시아 발레를 세계 최고 수준으로 끌어올린 결정적인 시기였다.

2. 2. 1. 초기 경력 (1847-1869)

1847년, 프티파는 당시 러시아 제국의 수도였던 상트페테르부르크 제국 극장의 *프리미에 단서*(수석 남성 무용수) 자리를 수락했다. 이 자리는 프랑스 출신 무용수 에밀 그레들루가 떠나면서 공석이 되었고, 프티파는 러시아로 이주했다. 1847년 6월 5일(구력 5월 24일), 29세의 프티파는 제국 수도에 도착했다. 1848년에는 프티파의 아버지 장 앙투안 프티파도 상트페테르부르크로 이주하여, 1855년 사망할 때까지 제국 발레 학교에서 고급반(*Classe de perfection*)을 가르쳤다.프티파의 러시아 데뷔는 조제프 마질리에의 유명한 발레 《파키타》의 러시아 초연이었다. 제국 극장장 알렉산드르 게데오노프의 의뢰로 프티파와 발레 마스터 피에르-프레데릭 말레르그가 제작을 맡아 1847년 10월 8일(구력 9월 26일) 상트페테르부르크에서 초연했다. *프리마 발레리나* 옐레나 안드레야노바가 타이틀 롤을, 프티파 본인은 루시앙 다르빌리 역을 맡았다. 다음 시즌에는 프티파와 그의 아버지가 마질리에의 1840년 발레 《사랑에 빠진 악마》(Le Diable amoureux프랑스어)를 《사타넬라》라는 제목으로 부활시켜 1848년 2월 22일(구력 2월 10일) 초연했다. 안드레야노바가 타이틀 롤을, 프티파는 파비오 역을 맡았다.

프티파가 도착했을 당시, 마리 탈리오니가 1842년 떠난 이후 제국 발레단은 인기가 하락한 상태였다. 《파키타》와 《사타넬라》의 성공은 발레단에 다시 명성과 주목을 가져다주었고, 평론가 라파엘 조토프는 이 공연들이 발레단을 이전의 영광으로 되돌렸다고 평가했다.

1849년 겨울, 프랑스 발레 마스터 쥘 페로가 상트페테르부르크 제국 극장의 *프리미에 매트르 드 발레*(수석 발레 마스터)로 부임했다. 그는 작곡가 체사레 푸니를 동반했는데, 푸니는 '제국 극장 발레 작곡가'라는 특별 직책에 임명되었다. 프티파는 페로의 여러 작품에서 주역을 맡았고, 그의 조수로서 이전 작품들의 리허설과 부활 공연(1850년 《지젤》, 1858년 《해적》 등) 제작을 도우며 당시 유럽 최고 안무가였던 페로에게 많은 것을 배웠다. 이 시기 프티파는 자신만의 작품을 만들지는 않았지만, 오페라를 위한 춤을 안무하고 페로의 부활 공연에서 춤을 수정하기도 했다.

1850년, 마리 테레즈 부르댕과의 사이에서 첫 아들 마리우스 마리우소비치 프티파(1850–1919)가 태어났다.[4] 마리 테레즈 부르댕은 아들이 태어난 지 5년 후에 사망했다.[4] 1854년 프티파는 *프리마 발레리나* 마리아 수롭시치코바-프티파와 결혼했다.[4] 그들은 두 자녀, 훗날 무용수로 유명해진 마리 마리우소브나 프티파(1857–1930)와 장 마리우소비치 프티파(1859–1871)를 낳았다.[4]

1855년 1월 21일(구력 1월 9일), 프티파는 6년 만에 첫 오리지널 발레인 《그라나다의 별》(L’Étoile de Grenade프랑스어)을 선보였다. 이는 작곡가 체사레 푸니와 처음 협력한 *발레-디베르티스망*(짧은 발레)으로, 예술 후원자인 엘레나 파블로브나 대공녀의 궁전에서 처음 상연되었다. 이후 《장미, 제비꽃, 나비》(La Rose, la violette et le papillon프랑스어, 1857), 《섭정 시대의 결혼》(Un Mariage sous la Régence프랑스어, 1858), 《파리 시장》(Le Marché des parisien프랑스어, 1859), 《푸른 달리아》(Le Dahlia Bleu프랑스어, 1860), 《테르프시코레》(Terpsichore프랑스어, 1861) 등을 연이어 안무했다. 이 시기 프티파의 작품들은 대부분 그의 아내 마리아 수롭시치코바-프티파를 위해 만들어졌으며, 그녀는 주역을 맡아 큰 찬사를 받고 제국 극장의 *프리마 발레리나*로 임명되었다. 1861년 5월 29일, 프티파는 자신의 발레 《파리 시장》을 파리 오페라 극장에서 《죄인들의 시장》(Le Marché des Innocents프랑스어)이라는 제목으로 상연했고, 아내 마리아가 리제타 역(글로리에트로 개명)을 맡아 큰 성공을 거두었다.

1858년 쥘 페로가 프랑스로 은퇴하자, 프티파는 그의 뒤를 이어 *프리미에 매트르 드 발레*가 될 것으로 기대했다. 안무는 무대에서 은퇴를 고려하던 41세의 프티파에게 자연스러운 길이었다. 그러나 1860년, 극장장 안드레이 사부로프는 프랑스 발레 마스터 아르튀르 생레옹을 그 자리에 임명했다. 이로써 프티파와 생레옹 사이에 건전하고 생산적인 경쟁 관계가 형성되었고, 1860년대 제국 발레단은 새로운 수준으로 발전하게 되었다.

1861년 말, 1855년부터 객원 예술가로 활동해 온 이탈리아 발레리나 카롤리나 로사티는 계약 만료와 은퇴를 앞두고 고별 공연을 위한 신작을 요청했다. 극장장 사부로프는 처음에는 예산과 시간 부족을 이유로 거절했으나, 프티파는 계약상 의무를 상기시키며 로사티를 도왔다. 사부로프가 6주 안에 새로운 전막 *그랜드 발레* 제작이 가능한지 묻자, 프티파는 자신 있게 수락했다.

프티파는 줄-앙리 베르누아 드 생 조르주의 대본과 테오필 고티에의 소설 《미라의 로맨스》(Le Roman de la Momie프랑스어)에서 영감을 받아 《라 필 드 파라옹》(La Fille du Pharaon프랑스어, 파라오의 딸)을 구상했다. 당시 빅토리아 시대 유럽에서는 고대 이집트 문화에 대한 관심이 높았기에, 프티파는 이 주제가 성공할 것이라 확신했다.[1]

프티파는 작곡가 푸니와 긴밀히 협력하며 발레를 완성했고, 《파라오의 딸》은 1862년 1월 30일(구력 1월 18일) 초연되어 전례 없는 성공을 거두었다. 화려하고 이국적인 이 작품은 당시 관객의 취향을 완벽히 만족시켰으며, 제국 극장 레퍼토리 중 가장 인기 있는 발레가 되어 1903년까지 203회 공연되었다. 이 성공으로 프티파는 제국 극장의 두 번째 *마에트르 드 발레*로 승진했다. 이에 생레옹은 표트르 예르쇼프의 러시아 시를 각색한 환상 발레 《르 프티 슈발 보수, 우 라 차르-드무아젤》(Le Petit Cheval bossu, Ou La Tsar-Demoiselle프랑스어, 난쟁이 혹부리 말 또는 차르 처녀)을 선보이며 프티파의 성공에 맞섰다. 이 작품 역시 큰 성공을 거두었다.

비록 생레옹이 직함상으로는 프티파의 상사였으나, 1860년대 내내 두 사람은 평론가와 관객들에게 동등하게 여겨졌으며, 각자 자신의 지지층과 대표 발레리나(프티파는 아내 마리아 수롭시치코바-프티파, 생레옹은 마르파 무라비에바)를 두고 경쟁하며 뛰어난 작품들을 선보였다. 이 시기 두 사람의 작품 대부분은 체사레 푸니가 음악을 작곡했다.

1868년 2월 6일(구력 1월 25일), 프티파는 방문 발레리나 아델 그란초우를 위해 《르 코르세르》(Le Corsaire프랑스어)를 호화롭게 재공연했는데, 이때 레오 드 리브의 음악에 맞춰 유명한 《르 자르댕 아니메》(Le jardin animé프랑스어, 살아있는 정원) 장면을 추가했다. 같은 해 10월 29일(구력 10월 17일), 프티파는 또 다른 방문 발레리나 엔리에타 도르를 위해 거대한 규모의 신작 그랜드 발레 《르 루아 칸도울》(Le Roi Candaule프랑스어, 러시아어로는 *차르 칸다블*)을 선보였다. 이 작품에는 프티파 고전 안무의 걸작으로 꼽히는 《파 드 베뉘스》(Pas de Vénus프랑스어)가 포함되었으며, 도르는 이 장면에서 연속 5회 피루엣을 선보였다. 또한 《레자무르 드 디안》(Les amours de Diane프랑스어) 또는 《파 드 디안》(Pas de Diane프랑스어)으로 알려진 장면도 있었는데, 이는 훗날 아그리피나 바가노바에 의해 1935년 《라 에스메랄다》 재연에서 《디안과 악테온 파 드 되》로 변형되었다. 《르 루아 칸도울》은 상트페테르부르크 볼쇼이 카멘니 극장에서 관객 기록을 경신하며 1903년까지 194회 공연되었다. 프티파는 훗날 회고록에서 이 작품을 "나의 젊은 시절의 관대함"이라고 표현했다.

프티파의 1860년대 마지막 주요 작품은 고전 발레 레퍼토리의 초석 중 하나가 되었다. 《돈키호테》는 모스크바 볼쇼이 극장을 위해 1869년에 제작되었으며, 유명 발레리나 안나 소베시찬스카야가 키트리 역을 맡았다. 작곡가 루드비히 밍쿠스가 음악을 맡으면서, 프티파와 밍쿠스 간의 길고 생산적인 협력 관계가 시작되었다.

2. 2. 2. 수석 발레 마스터 시절 (1869-1903)

1869년, 생 레옹의 계약 만료가 다가왔다. 상트페테르부르크 무대를 위한 그의 마지막 작품들인 《황금 잉어》(1866)와 《백합》(1869) 이후, 황실 법무부 장관은 그의 계약 갱신을 거부했다. 생 레옹은 1870년 9월 2일 파리 오페라 가의 카페 드 디방에서 심장마비로 사망했다. 같은 해 1월 26일(구력)에는 프티파의 오랜 협력자였던 작곡가 체사레 푸니도 세상을 떠났다.

프티파는 1869년 모스크바의 볼쇼이 극장 의뢰로 《돈 키호테》를 제작했다. 이 작품은 유명 발레리나 안나 소베시찬스카야가 키트리 역을 맡았고, 작곡가 루드비히 밍쿠스와의 길고 성공적인 협력의 시작을 알렸다.

1871년 3월 12일(구력 2월 29일), 프티파는 공식적으로 황실 발레단의 수석 발레 마스터(Premier Maître de Balletfra)로 임명되었다. 같은 해 11월 21일(구력 11월 9일), 그는 상트페테르부르크에서 더욱 확장되고 화려해진 버전의 《돈 키호테》를 선보였다. 밍쿠스의 음악은 큰 찬사를 받으며 그에게 '상트페테르부르크 황실 극장의 발레 작곡가' 지위를 안겨주었다. 프티파와 밍쿠스는 1870년대 내내 성공적인 협력을 이어갔다. 대표작으로는 《라 카마르고》(1872), 《나비》(1874), 《산적들》(1875), 《펠레우스의 모험》(1876), 《록사나》(1878), 《눈의 딸》(1879), 《믈라다》(1879) 등이 있다.

1877년 2월 4일(구력 1월 23일), 프티파는 그의 가장 유명하고 오래 지속되는 작품 중 하나인 《라 바야데르》를 수석 발레리나 예카테리나 바젬의 자선 공연으로 초연했다. 프티파와 극작가 세르게이 후데코프가 쓴 대본과 밍쿠스의 음악 모두 큰 찬사를 받았다. 이 시기 상트페테르부르크의 발레는 높은 수준의 관객 앞에서 번성했으며, 러시아 황실의 막대한 지원 아래 19세기 후반과 20세기 초는 러시아 발레의 황금기로 여겨진다. 프티파는 매 시즌 새로운 다막 그랑 발레(Grand ballet) 창작, 오페라 발레 안무, 궁정 공연 및 디베르티스망(divertissements) 준비 등 왕성한 활동을 펼쳤다.

1886년, 이반 브세볼로즈스키가 상트페테르부르크 제실 극장 총재로 취임하면서 변화가 생겼다. 그는 발레 음악의 다양화를 위해 '발레 작곡가'라는 공식 직책을 폐지했다. 같은 해 루드비히 밍쿠스가 은퇴했다. 1888년, 프티파는 이탈리아 발레리나 엘레나 코르날바를 위해 고대 로마를 배경으로 한 《라 베스탈》을 작곡가 미하일 이바노프의 음악으로 선보였다. 1889년에는 브세볼로즈스키의 의뢰로 리카르도 드리고가 작곡한 《르 탈리스만》을 코르날바를 위해 무대에 올렸으나 큰 성공을 거두지는 못했다.

브세볼로즈스키는 표트르 차이콥스키에게 작곡을 의뢰하여, 1890년 1월 15일(구력 1월 3일) 프티파 안무의 《잠자는 숲속의 미녀》를 초연했다. 이 작품은 프티파의 걸작 중 하나로 평가받으며 큰 인기를 누렸다. 1903년 4월까지 100회 공연되어 《파라오의 딸》 다음으로 가장 인기 있는 레퍼토리가 되었다.

1892년, 차이콥스키의 두 번째 발레 《호두까기 인형》이 제작되었다. 프티파는 이 작품의 대본과 안무를 담당할 예정이었으나, 초연 3개월 전 심각한 피부병인 천포창 진단을 받고 병으로 쓰러져 1892-1893 시즌 대부분 동안 안무를 할 수 없었다. 이로 인해 안무는 제2 발레 마스터인 레프 이바노프가 대행하게 되었다. 《호두까기 인형》은 1892년 12월 18일(구력 12월 6일) 마린스키 극장에서 차이콥스키의 오페라 《이올란타》와 함께 초연되었으나, 당시 평론가들 사이에서는 볼거리에 치중하고 발레리나의 역할이 축소되었다는 이유로 발레로서 성공적이지 못하다는 평가를 받기도 했다.

프티파의 병가 동안, 이탈리아 무용수이자 교사인 엔리코 체케티가 이바노프를 도와 발레 제작 및 리허설을 진행했다. 1893년, 프티파는 체케티와 이바노프가 안무하고 바론 보리스 피틴호프-셸이 작곡한 《신데렐라》의 제작을 감독했다. 이탈리아 발레리나 피에리나 레냐니가 타이틀 롤로 데뷔하여 마지막 장면에서 32회 연속 푸에테를 선보이며 센세이션을 일으켰다. 프티파는 그녀에게 프리마 발레리나 아솔루타(Prima ballerina assolutaita) 칭호를 수여하고 이후 8년간 그녀를 위한 많은 작품을 만들었다.

1894년 8월 9일(구력 7월 28일), 프티파는 리카르도 드리고 음악의 1막 발레 《르 레베이 드 플로르》로 안무에 복귀했다. 이 작품은 크세니아 알렉산드로브나 대공녀와 알렉산드르 미하일로비치 대공의 결혼 기념으로 페테르호프 궁전에서 초연되었다.

1895년에는 차이콥스키의 《백조의 호수》(1877년 모스크바 초연) 재연이 이루어졌다. 안무는 프티파(1막, 3막)와 이바노프(2막, 4막)가 분담했으며, 드리고가 차이콥스키의 악보를 수정하고 차이콥스키의 동생 모데스트가 대본을 수정했다. 1895년 1월 27일(구력 1월 15일) 레냐니가 오데트/오딜 역으로 초연된 이 버전은 큰 성공을 거두며 고전 발레의 중요한 레퍼토리가 되었다. 차이콥스키가 작곡하고 프티파가 참여한 《잠자는 숲속의 미녀》, 《호두까기 인형》, 《백조의 호수》는 3대 발레로 불리며 현재까지 널리 사랑받고 있다.

말년에 프티파는 기존 작품의 개정 작업에 많은 시간을 할애했다. 1895년 겨울, 《탈리스만》(1889년작)과 생레옹의 《작은 곱사등이 말》(1864년작)을 레냐니 주연으로 화려하게 부활시켰다. 20세기 초에는 《파라오의 딸》(1898년 개정), 《에스메랄다》(1899년 개정), 《지젤》(1899년 개정), 《해적》(1899년 개정), 《라 바야데르》(1900년 개정), 《캉돌 왕》(1903년 개정) 등을 개정하여 무대에 올렸다. 또한 《지젤》이나 《코펠리아》 등 다른 기존 작품들의 개정 연출도 다수 발표했다.

새로운 작품 창작도 계속되었다. 1896년 니콜라이 2세 황제 대관식 기념 축하 행사에서 드리고 음악의 1막 발레 《진주》를 모스크바 볼쇼이 극장에서 선보여 큰 성공을 거두었다. 같은 해 12월 20일(구력 12월 8일), 상트페테르부르크 제실 극장 50년 봉사 기념 공연을 위해 표트르 셴크 음악의 《푸른 수염》을 초연했다. 비록 호화로운 볼거리 위주라는 비판도 있었지만, 78세의 프티파가 보여준 고전 무용 창작 능력은 찬사를 받았다.

1898년 1월 19일(구력 1월 7일), 프티파는 알렉산드르 글라주노프 음악의 《라일몬다》를 초연하여 큰 성공을 거두었다. 특히 마지막 장면의 '파 클라식 홍그로이스'(Pas classique hongroisfra)는 그의 유명한 작품 중 하나가 되었다. 1900년 2월 23일(구력 2월 10일)에는 에르미타주 극장에서 드리고 음악의 발레풍 아를레키나데 《아를레키나데》(Les Millions d'Arlequin)를 선보였는데, 이는 그의 마지막 걸작으로 평가받는다.

그러나 20세기 초, 프티파의 마지막 몇 년은 순탄치 않았다. 새로운 무용 경향이 등장하고, 1901년 새로 임명된 제실 극장 감독 블라디미르 텔랴코프스키와의 관계가 악화되었다. 텔랴코프스키는 프티파의 작품이 정체되었다고 생각하며 그를 몰아내려 했다. 1902년, 텔랴코프스키는 전 수석 무용수였던 알렉산드르 고르스키를 초청하여 프티파의 《돈 키호테》를 새로운 버전으로 상트페테르부르크에서 공연하게 했다. 프티파는 자신의 작품이 상의 없이 수정되어 공연되는 것에 분노했다. 또한 새로 임명된 레지쇠르 니콜라이 세르게예프가 러시아 전역에서 프티파의 작품을 공연하며 이익을 얻는 상황에도 좌절했다.

1902년 말, 프티파는 《마법의 거울》 작업을 시작했다. 이 작품은 1903년 2월 22일(구력 2월 9일) 그의 자선 공연으로 마린스키 극장에서 초연되었으나, 아방가르드한 음악과 기괴한 장식 등으로 인해 언론의 혹평을 받으며 실패작으로 평가받았다. (프티파의 안무 자체는 비판받지 않았다.) 이후 프티파 교체설이 돌았고, 텔랴코프스키는 노골적으로 고르스키를 차기 발레 마스터로 언급하기도 했다.

텔랴코프스키는 프티파를 합법적으로 해고할 수 없자, 리허설 정보를 알리지 않거나 배역 명단을 보내지 않는 등 그를 극장에서 소외시키려는 시도를 계속했다. 노쇠하고 병든 프티파는 이에 제대로 대응하기 어려웠다. 1904년 파리 오페라에서 《파라오의 딸》을 공연해 달라는 초청을 받았으나 건강 문제로 갈 수 없었다.

이러한 상황 속에서도 프티파는 작업을 멈추지 않았다. 1903년에는 《캉돌 왕》의 많은 부분을 새롭게 안무했고, 1904년에는 안나 파블로바에게 《지젤》과 《파키타》를 지도하기도 했다. 그의 마지막 발레가 될 뻔했던 드리고 음악의 《장미꽃 봉오리와 나비의 로맨스》는 1904년 2월 5일(구력 1월 23일) 초연 예정이었으나, 러일 전쟁 발발을 이유로 텔랴코프스키에 의해 갑자기 취소되었다. 이것이 결정적인 계기가 되어 프티파는 극장에 거의 나타나지 않게 되었다. 이후 황실 궁정 장관 프레데릭스 남작은 프티파에게 '종신 발레 마스터' 칭호와 연간 9,000 루블의 연금을 부여했다. 이로써 그의 수석 발레 마스터로서의 활동은 사실상 1903년을 끝으로 마무리되었다.

2. 2. 3. 은퇴와 말년 (1903-1910)

1901년 블라디미르 텔랴코프스키가 제실 극장의 새로운 총재로 부임하면서, 마리우스 프티파의 말년은 순탄치 않았다. 텔랴코프스키는 프티파의 고전 발레가 시대에 뒤떨어졌다고 생각하며, 콘스탄틴 코로빈이나 알렉산드르 골로빈과 같은 신진 화가, 알렉산드르 고르스키 같은 젊은 안무가를 기용하는 등 신세대 예술가를 적극 등용하며 19세기 예술을 중시하는 프티파와 대립했다. 텔랴코프스키는 프티파의 작품에 대한 반감을 공공연히 드러냈고, 80세를 넘긴 노쇠한 거장을 극장에서 몰아내려 시도했다.텔랴코프스키는 1902년, 프티파와의 상의 없이 알렉산드르 고르스키에게 프티파의 대표작 중 하나인 《돈 키호테》를 새롭게 각색하여 상트페테르부르크 무대에 올리도록 했다. 모스크바 볼쇼이 발레단에서 활동하던 고르스키는 이미 1900년에 원작과는 상당히 다른 버전의 《돈 키호테》를 선보인 바 있었다. 자신의 작품이 허락 없이 수정되어 공연된다는 사실에 프티파는 "누가 저 젊은이에게 내가 아직 죽지 않았다고 말해 줄 수 없나?!"라고 외치며 분노했다고 전해진다. 또한, 극장의 레지쇠르 니콜라이 세르게예프가 러시아 전역을 돌며 프티파의 작품들을 무단으로 공연하고 이익을 챙기는 상황도 프티파를 더욱 좌절하게 만들었다.

이러한 갈등 속에서 1903년, 프티파는 자신의 제실 극장 근속 55주년을 기념하는 자선 공연을 위해 신작 《마법의 거울》을 준비했다. 이 작품은 그림 형제의 《백설공주》와 이를 각색한 알렉산드르 푸시킨의 시 '죽은 공주와 일곱 기사의 이야기'를 원작으로 했으며, 음악은 젊은 작곡가 아르세니 코레시첸코, 무대 미술은 텔랴코프스키가 기용한 알렉산드르 골로빈이 맡았다. 프티파는 리허설 단계부터 골로빈의 진보적인 무대 미술에 강한 불만을 표출했다. 1903년 2월 22일(구력 2월 9일) 마린스키 극장에서 황실 가족과 귀족들이 참석한 가운데 초연되었으나, 프티파의 19세기적인 안무와 골로빈의 예술 세계파 미술, 코레시첸코의 후기 낭만주의 음악은 서로 조화를 이루지 못하고 결국 실패작이라는 평가를 받았다. 언론의 혹평에도 불구하고 관객들은 공연 후 프티파에게 열렬한 기립 박수를 보냈지만, 이 작품은 사실상 그의 마지막 공식 활동이 되었다.

《마법의 거울》 실패 이후 프티파가 교체될 것이라는 소문이 돌았고, 텔랴코프스키는 신문을 통해 고르스키가 새로운 발레 마스터가 될 것처럼 발표하기도 했다. 그러나 법적으로 "수석 발레 마스터"인 프티파를 해고할 수 없었던 텔랴코프스키는 그를 극장에서 몰아내기 위해 노골적인 방해 공작을 펼쳤다. 프티파의 권한을 축소하려 위원회를 구성했지만 오히려 프티파가 위원장으로 선출되자, 리허설 일정을 알리지 않거나 마차를 보내지 않는 등의 방식으로 프티파를 소외시켰다. 노쇠함과 천포창이라는 피부병으로 건강이 악화된 프티파는 이러한 상황에 적극적으로 맞서기 어려웠다. 1904년에는 건강 문제로 파리 오페라의 《파라오의 딸》 공연 초청에도 응하지 못했다.

이런 상황 속에서도 프티파는 작업을 완전히 놓지는 않았다. 1904년에는 위대한 발레리나 안나 파블로바가 《지젤》과 《파키타》를 공연할 때 직접 지도했으며, 자신의 옛 작품들의 안무를 수정하기도 했다. 1903년에는 1868년작 《캉돌 왕》의 "파 드 디안"을 새롭게 안무했는데, 이는 훗날 아그리피나 바가노바에 의해 유명한 "다이애나와 악테온 파 드 되"로 재탄생하게 된다. 프티파는 이 작업에 대해 자신의 일기에 "나는 놀랍다"고 적으며 창작열을 불태웠다.

프티파는 드리고의 음악으로 《장미꽃 봉오리와 나비의 로맨스》라는 신작을 준비하여 1904년 2월 5일(구력 1월 23일) 에르미타주 극장에서 공연할 예정이었다. 올가 프레오브라젠스카는 이 작품을 "작은 걸작"이라고 평했다. 그러나 텔랴코프스키는 러일 전쟁 발발을 이유로 공연 2주 전에 갑자기 취소시켰다. 이는 프티파에게 결정적인 타격이었고, 이후 그는 극장이나 발레 학교에 거의 모습을 드러내지 않았다. 제정 궁정 장관 프레데릭스 남작은 프티파에게 "종신 발레 마스터" 칭호와 연간 9,000 루블의 연금을 지급했다.

프티파가 마지막으로 일기에 기록한 작업은 1905년 1월 17일, 프리마 발레리나 올가 프레오브라젠스카를 위해 체자레 푸니의 음악에 맞춰 《라 당세즈 앙 보야주》의 변주곡을 안무한 것이다. 그는 이 기록 옆에 "... 끝났다!"라고 적었다. 프티파는 1903년 9월, 수석 발레 마스터 직위를 공식적으로 사임했다.

1907년, 프티파는 건강 회복을 위해 의사의 권유에 따라 상트페테르부르크를 떠나 러시아 남부 얄타로 이주했다. 이후 크림 반도의 휴양지 구르주프로 옮겨 여생을 보냈다. 1906년에는 상트페테르부르크에서 그의 회고록이 출판되었다. 1907년, 그는 일기에 "나는 모든 사람이 '상트페테르부르크는 유럽 전체에서 가장 훌륭한 발레단을 가지고 있다'라고 말하는 발레단을 창단했다는 것을 말할 수 있다."라고 적으며 자신의 업적에 대한 자부심을 드러냈다. 마리우스 프티파는 1910년 7월 14일(구력 7월 1일), 구르주프에서 92세의 나이로 세상을 떠났으며, 3일 후 상트페테르부르크의 알렉산드르 넵스키 수도원 티흐빈 묘지에 안장되었다.

3. 주요 작품

마리우스 프티파는 상트페테르부르크의 마린스키 극장을 중심으로 활동하며 제정 러시아 발레의 황금기를 이끌었다. 그는 1858년부터 1900년까지 42년 동안 약 54편의 신작 발레를 안무했으며, 17편의 기존 작품을 개작하고 35편의 오페라에 들어가는 발레 장면을 연출하는 등 왕성한 활동을 펼쳤다.

프티파의 안무는 고전 발레의 형식미를 집대성한 것으로 평가받는다. 특히 차이콥스키와 협력한 《잠자는 숲 속의 미녀》(1890), 《호두까기 인형》(1892, 대본 담당 및 레프 이바노프 안무 감독), 《백조의 호수》(1895, 레프 이바노프와 공동 개정 안무)는 오늘날까지 전 세계적으로 가장 사랑받는 발레 레퍼토리로 남아있다. 이 외에도 밍쿠스의 음악에 맞춘 《돈 키호테》(1869), 《라 바야데르》(1877), 글라주노프의 음악에 맞춘 《라이몬다》(1898) 등 수많은 걸작을 남겼다.

그는 또한 말년에 《파라오의 딸》, 《에스메랄다》, 《지젤》, 《해적》 등 기존의 주요 작품들을 다듬고 재연하며 후대에 전승될 수 있는 기틀을 마련했다. 프티파의 작품들은 화려한 무대 구성과 고난도의 기교, 명확한 극적 구조를 특징으로 하며, 고전 발레의 전형을 확립했다는 점에서 중요한 의미를 지닌다.

3. 1. 대표작

프티파는 상트페테르부르크의 마린스키 극장에서 활동하며 42년 동안 약 54종의 신작 발레를 안무했고, 17편의 고전 작품을 개작했으며 35편의 오페라 발레 장면을 연출했다. 오늘날에도 세계적으로 공연되는 《잠자는 숲 속의 미녀》, 《호두까기 인형》, 《백조의 호수》(개정 안무) 등은 프티파가 확립한 고전 발레 형식의 정수를 보여주는 걸작으로 평가받는다.

프티파의 주요 작품은 다음과 같다.

- '''단독 안무'''

- * 1855년: 『그라나다의 별』

- * 1860년: 『푸른 달리아』

- * 1862년: 『파라오의 딸』

- * 1868년: 『칸다울 왕』

- * 1869년: 『돈 키호테』

- * 1877년: 『라 바야데르』

- * 1889년: 『탈리스만』

- * 1890년: 『잠자는 숲속의 미녀』

- * 1896년: 『기병대의 휴식』

- * 1898년: 『라이몬다』

- * 1900년: 『사계』

- * 1900년: 『아를르키나다』

- * 1903년: 『마법의 거울』

- '''공동 작업 및 기타'''

- * 1892년: 호두까기 인형 (대본: 프티파, 안무: L. 이바노프)

- * 1893년: 신데렐라 (E. 체케티, L. 이바노프와 공동 안무)

- * 1894년: 플로라의 깨어남 (L. 이바노프와 공동 안무)

3. 2. 개정 연출 작품

wikitext

4. 작품의 특징과 영향

마리우스 프티파는 상트페테르부르크의 마린스키 극장을 중심으로 활동하며 고전 발레의 형식을 완성시킨 중요한 안무가이다. 그는 40년 이상 활동하며 수많은 신작 발레를 안무하고 기존 작품을 개작했으며, 오페라 속 발레 장면 연출에도 참여했다. 특히 《잠자는 숲 속의 미녀》, 《호두까기 인형》, 《백조의 호수》 등 그가 완성한 작품들은 오늘날까지 전 세계 발레단의 주요 레퍼토리로 공연되며 고전 발레의 정수로 평가받는다. 또한 프티파는 무용가 양성에도 힘써 20세기 러시아 발레의 발전에 큰 영향을 미쳤다. 그의 작품과 양식은 후대 안무가들에게 계승되거나 새로운 발레 양식 탄생의 자극제가 되었다.

4. 1. 클래식 발레의 확립

발레의 기원은 르네상스 시대 이탈리아까지 거슬러 올라가지만, 오늘날 주로 공연되는 작품들은 19세기 전반 이후에 탄생했다. 이 시기에 등장한 『라 실피드』(1832년), 『지젤』(1841년), 『파키타』(1846년) 등은 "낭만 발레"로 불린다. 낭만 발레는 당시 유럽의 낭만주의 사조의 영향을 받아 이국적인 세계나 초자연적인 존재에 대한 동경을 그리는 특징을 지닌다. 예를 들어, 『라 실피드』는 스코틀랜드를 배경으로 주인공 청년과 공기의 정령 실피드의 이루어질 수 없는 사랑 이야기를 다룬다.

19세기 전반 발레는 무용 기술의 혁신도 이루었다. 이전 시대에 비해 무용수의 도약 높이, 다리를 들어 올리는 각도, 회전 횟수 등 기교가 중시되었고, 이러한 경향 속에서 여성 무용수가 발끝으로 서는 포인트 기법이 발전했다.

마리우스 프티파가 무용수로서 활동을 시작한 것은 바로 이 낭만 발레의 전성기였다. 그의 형 뤼시앙은 『지젤』과 『파키타』의 초연 무용수였으며, 마리우스 프티파 역시 이후 이 작품들을 연기했다.

프티파는 프랑스 마르세유에서 태어나 젊은 시절 파리 오페라 극장에서 활동하는 등 무용수로 경력을 쌓았다. 1847년, 25세의 나이에 제1 무용수로 러시아 상트페테르부르크의 마린스키 극장에 초빙되었다. 당시 마린스키 극장의 안무는 쥘 페로가 담당하고 있었고, 프티파는 그에게서 안무를 배웠다. 프티파가 마린스키 극장에서 처음으로 안무를 맡은 것은 1858년에 공연된 2막 발레 《섭정전하(攝政殿下)의 결혼》이었다.

이후 1900년까지 42년간 프티파는 약 54편의 신작 발레를 안무했으며, 17편의 기존 작품을 개작하고 35편의 오페라에 삽입될 발레 장면을 안무했다. 오늘날까지 전 세계적으로 사랑받는 걸작 《잠자는 숲 속의 미녀》, 《호두까기 인형》, 《백조의 호수》 등은 프티파가 확립한 고전 발레(클래식 발레)의 형식을 집대성한 작품들이다. 프티파는 무용수 양성에도 힘써 20세기 러시아 발레의 황금기를 이끌 인재 배출의 토대를 마련했다.

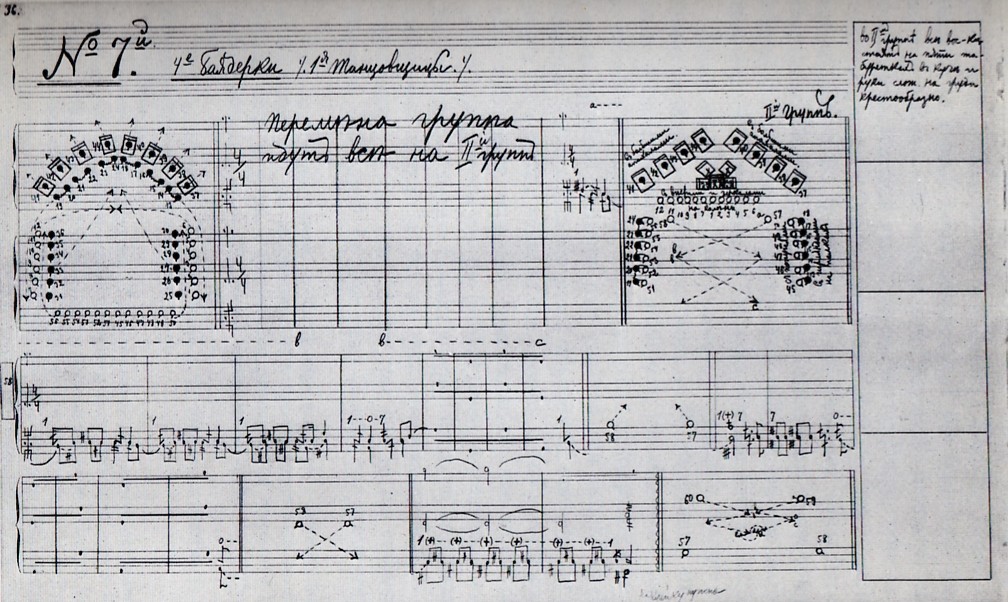

1891년부터는 프티파의 독창적인 발레, 개작, 오페라 속 춤의 상당 부분이 블라디미르 스테파노프가 고안한 무보법으로 기록되기 시작했다.

1917년 러시아 혁명 이후, 황실 발레의 연출가였던 니콜라스 세르게예프는 이 무보들을 가지고 러시아를 떠났다. 1930년대에 세르게예프는 이 기록들을 바탕으로 프티파의 《잠자는 숲 속의 미녀》, 그의 결정판 《지젤》, 《코펠리아》, 《호두까기 인형》 등을 런던의 빅-웰스 발레(훗날 로열 발레) 무대에 올림으로써 프티파의 유산을 서방 세계에 전수하는 데 중요한 기여를 했다.

4. 2. 후대에 미친 영향

프티파는 낭만 발레의 정신을 계승하면서도 형식미를 중시하는 "클래식(고전주의) 발레" 양식을 확립했다. 그의 작품은 장식적인 군무, 클라이맥스의 그랑 파 드 되, 이야기와 직접 관련 없이 분위기를 돋우는 디베르티스망 등의 특징을 지닌다. 이러한 형식 속에서 고도의 무용 기술을 선보이는 장면과 마임으로 이야기를 진행하는 장면이 분리되어 기술적인 측면이 강조되었다. 이는 무용과 이야기가 일체화되었던 이전 시대 낭만 발레와는 대조적인 특징이다.또한 프티파는 『지젤』이나 『코펠리아』와 같이 서유럽에서 점차 상연되지 않던 낭만 발레 작품들을 개정하여 제실 극장의 레퍼토리에 포함시켰다. 오늘날 이 작품들이 전 세계적으로 공연될 수 있는 것은 프티파가 보존한 덕분이다.

20세기의 안무가들은 프티파가 확립한 클래식 발레 양식을 다양한 방식으로 계승하거나 변혁했다.

프티파에게 직접 배운 알렉산드르 고르스키는 20세기 초 모스크바의 볼쇼이 극장에서 활동하며 프티파 작품의 개정 연출을 시도했다. 스타니슬라프스키 시스템의 영향을 받은 그는 1900년 『돈키호테』를 새롭게 연출하면서, 군중 역의 무용수 개개인에게 명확한 역할을 부여하고 프티파식의 대칭적이고 기하학적인 군무 대형을 벗어나 비대칭과 대각선을 활용한 구도를 도입했다. 이러한 변화는 프티파의 불만을 사기도 했지만, 고르스키의 개정판은 오늘날 공연되는 『돈키호테』 연출의 기초가 되었다.

역시 제실 극장 출신인 미하일 포킨은 프티파의 형식주의를 비판하며 개혁을 추구했다. 그는 작품의 시대 배경과 지역성을 반영해야 한다고 주장하며, 틀에 박힌 기법에서 벗어나 민족 무용 등을 적극적으로 도입하고 군무나 마임에서도 더 자유롭고 새로운 표현을 모색했다. 발레 뤼스의 초기 안무가로 활동하며 19세기 클래식 발레와 현대 발레 사이의 중요한 다리 역할을 했다.

한편, 조지 발란신은 프티파의 형식주의를 더욱 발전시켜 이야기 구조를 완전히 배제한 "플롯 없는 발레"를 창조했다. 그는 발레를 "보는 음악"으로 간주하고, 순수한 움직임과 음악의 조화에 집중했다. 이는 발레 역사상 가장 큰 변혁 중 하나로 평가받는다.

참조

[1]

웹사이트

Биография

http://funeral-spb.r[...]

2016-03-02

[2]

웹사이트

El ballet romántico en el Teatro del Circo de Madrid (1842-50). Actividad y recepción

https://docta.ucm.es[...]

Complutense University of Madrid

2024-07-10

[3]

서적

St. Petersburg: A Cultural History

https://www.worldcat[...]

Free Press

1995

[4]

서적

Legacies of Twentieth-Century Dance

Wesleyan University Press

2005

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com